schöne Verschränkung von Generation C + Postironie:

Chris Milk’s Musicclip für Arcade Fire! Gib deine Adresse ein und wird Teil. la réalité dépasse la fiction..

Schlagwort: atmosphere

Mindmap Ironie vs. Postirony

All I Need (Air, Video by Mike Mills, 1998)

Zum Wochenende ein Oldie von Mike Mills aus dem Jahre 1998. Neben Musicclips für Air, Moby und Yoko Ono hat er u.a. an der Grafik für die Covers von Beck, Sonic Youh und Beastie Boys gebastelt. 2005 folgte mit Thumbsucker (mit Lou Pucci, Tilda Swinton und Keanu Reeves) sein Kinodebut. Momentan produziert Mills seine eigene Poster- und Stoffe-Serie „Humans„.

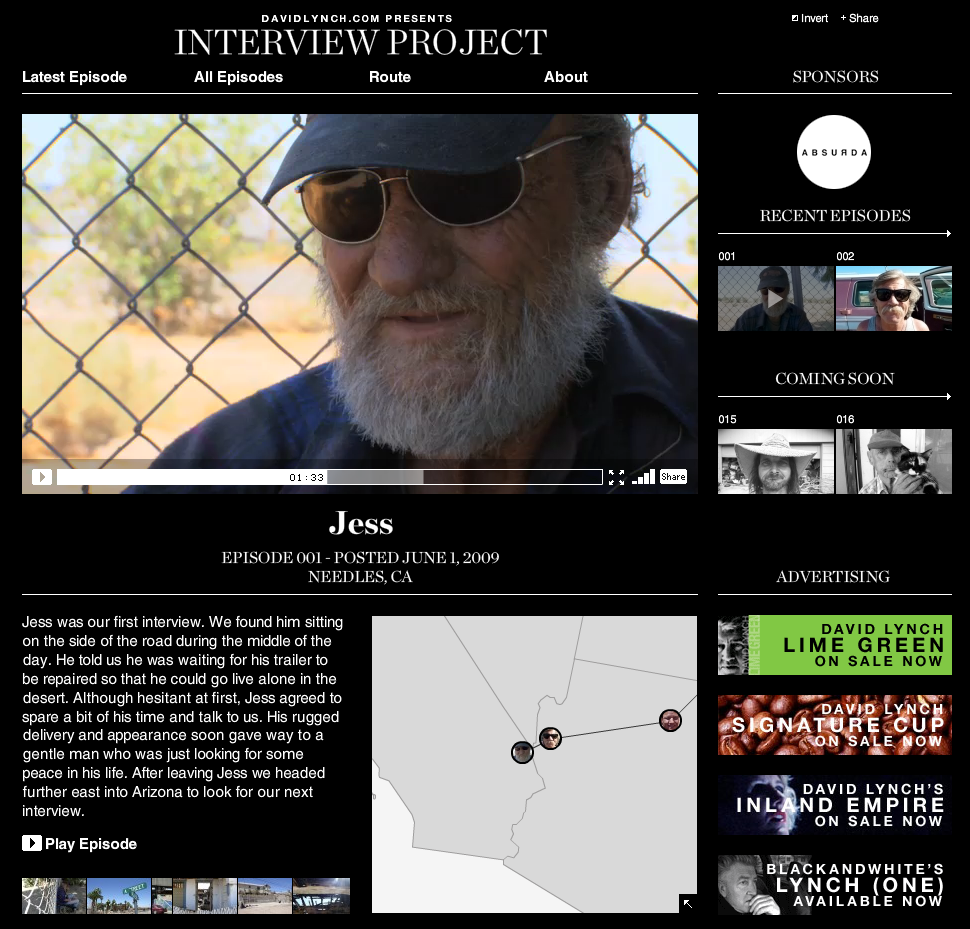

Inverview Project (presented by David Lynch)

David Lynch verblüfft immer wieder: nachdem sein letzter Film „Inland Empire“ für das normale Volk wohl doch etwas schwierig zu verstehen war, unterstütze er nun ein einfaches aber eindrückliches Internetprojekt, ganz ohne mystischen Doppeldeutigkeiten und Symbolik, und an Realitätsnähe kaum zu überbieten. strictly postironic.

„Interview Project“ ist ein 70Tage und 25’000 Meilen road trip durch die USA. Entlang der Strecke wurden Leute interviewt. Sie erzählen ihre Geschichte. Lynch: „What I hope that people get out of „interview project“ is a chance to meet this people. it’s so fascinating. it’s human. you can’t stay away of it“. Bisher wurden 14 Episoden veröffentlich, jeden dritten Tag kommt eine neue Folge dazu bis zu No. 121. – Enjoy the journey.

(Lynch wäre nicht Lynch wenn da doch nicht noch etwas irritieren würde: auf der selben Website kann man neben seinen Filmen auch noch seinen biologisch angebauten Kaffee kaufen, inkl. signierter Tasse.. )

The Hallway

Miranda July’s neuestes Werk, wie immer : atemberaubend!

The Hallway from The Hallway on Vimeo.

gefunden via the junction.

… und ohne Ironiehihi

Dank Hinweis von @FriederK gefunden in: Peter Zadek: „Ich bin ein Elefant, Madame“ (BRD 1968/69) (Pflichtvision für alle pädagogisch motivierten Postironiker)

nun auch Fischli/Weiss rainbow-isiert

Die Einladungskarte für Ihre Juni-Ausstellung in einer Zürcher Galerie lässt die beiden Hauptdarsteller, Bär und Ratte, aus ihren Debut-Filmen der 80er Jahre (Ausschnitte s. unten) wieder aufleben. Neu schweben die Maskottchen zeitgemäss über dem Regenbogen. Eine zweite Wiederaufnahme des Tierbuddy-Motives ist derzeit auch in Madrid zu sehen.

DEVENDRA BANHART / ZURÜCK ZUR NATUR

Devendra Banhart schaut aus wie ein russischer Revolutionär, der nach Amerika gekommen ist, um die Liebe zu finden, weil das mehr Spass macht als der Krieg und die Kälte, dann aber von seiner Hippie-Mutter nach Venezuela geschleppt wurde, wo er seine Jugendjahre mit dem Einatmen, dem Ausatmen, dem Herabschauenden Hund und anderen Yoga-Verrenkungen verbrachte, bis er wieder nach Amerika zurückkam — mit einer Mappe voller Zeichnungen, wofür sie ihm gleich eine Ausstellung in San Francisco schenkten gemeinsam mit Paul Klee. Um die Schultern trug er eine Gitarre, als er aus dem Hippie-Exil wieder auftauchte, wofür sie ihm gleich einen Platz in der Hitparade frei räumten; und weil er tanzen konnte wie ein Derwisch und eine Stimme hatte, die nach sanftem Donnergrollen klang, spendierten sie ihm auch noch eine Prinzessin, die schon viele begehrt hatten, unter anderem die Freunde und Feinde des Planeten Naboo, weit hinten in der Star-Wars-Galaxie.

Klingt verrückt? Ist es auch. Ist aber wahr.

Die schöne Natalie Portman zum Beispiel spielte in «Star Wars» erst Padmé Amidala, Herrscherin über Naboo, bevor sie die Freundin von Devendra Banhart wurde, diesem magischen, mystischen Musiker, dessen letztes Album «Smokey Rolls Down Thunder Canyon» vor allem in seinem Wohnzimmer entstand, in seinem Haus im Topanga Canyon, wo immer noch Hippies leben, die high sind und happy und frei, und ein Freund nach dem anderen kam vorbei und machte mit, so ist das ja bei Hippies üblich. Chris Robinson von den Black Crowes zum Beispiel brachte ein südamerikanisches Instrument mit, das den Namen Charango trägt und aus dem Panzer des Armadillos gemacht wird. Und der Schauspieler Gael García Bernal kam vorbei und sang aus einer Laune heraus mit Banhart einen Song, der dann gleich das Album eröffnete, ein verliebt-verträumtes Duett zweier postmaskuliner Sexgötter.

«Es hat schon gewisse Vorteile, zu Hause zu arbeiten», sagt Banhart, der weise klingt, selbst wenn er vom Wetter redet. «Aber wenn du drei Monate das Haus voller Menschen hast und im Schlafzimmer der Gesang aufgenommen wird und du nie, nie vor vier Uhr früh ins Bett kommst, dann ist das ganz schön anstrengend.» Sogar für einen Neo-Hippie, der immer schon so gearbeitet hat; mit einem kleinen Aufnahmegerät fing es an, als er die Kunsthochschule abbrach und hierher kam, in den magischen Canyon. «Ich habe mit ein paar Freunden Musik gemacht», sagt Banhart, «die Songs habe ich dann an ein paar Freunde verschickt. Ich habe immer schon gemalt und gesungen. Songs sind Bilder, die ich nicht malen kann, und Bilder sind Songs, die ich nicht singen kann.»

Das war vor ein paar Jahren. Damals schien die Welt noch eine heile Kugel, die nichts so leicht aus der Bahn werfen könnte. Wohlstand, Gucci, China? Ja. So ein bunt geschminkter 27-Jähriger, der so tat, als sei es immer noch 1967, war da höchstens eine Kuriosität, eine lustige Erscheinung, der Clown, den sich der Kapitalismus leistete. Aber sieh an, dem Clown geht es gut, er sieht heute aus wie ein Guru, wie ein Seher, wie jemand, der den Weg kennt — der Kapitalismus ist dagegen von der Strasse abgekommen, Panne. Es scheint so, als habe Devendra Banhart sein sechster Sinn doch nicht getäuscht.

«Ich hatte lange Zeit das Gefühl», sagt er, «dass wir in einem dunklen Zeitalter leben und es das Beste wäre, sich seine eigene kleine Welt einzurichten. Dass es schon politisch wäre, wenn man anders oder besonders ist. Dass es schon reicht, seine eigenen Kleider herzustellen. Aber dann verstand ich, dass ich damit nur dem auswich, was draussen um mich herum passierte.»

Banharts Holzhaus ist dabei nicht nur der Ort, an dem er seine Musik macht, es ist zugleich Teil der Botschaft. An kaum einem Ort der westlichen Welt lässt sich die Gegenkultur immer noch so gut und chic inszenieren wie im Topanga Canyon, dieser alten, neuen, ewigen Hippie-Kommune in den Bergen etwas nördlich von Los Angeles, wo schon Woody Guthrie lebte und Dennis Hopper und Neil Young, wo Charles Manson seine erste Mordserie begann und sich heute eine ganz neue Generation trifft, die sich lange Haare wachsen lassen und dichte Revoluzzerbärte und nackt herumlaufen und dazu Lieder von Peace and Love singen. Und wenn dann die letzten Sonnenstrahlen durchs Fenster von Banharts Haus fallen und der bärtige Mystiker im Lichtschein fast verschwindet, kann man schon denken, es habe wirklich eine göttliche Anweisung gegeben — das hier zu tun, sich eine Gitarre zu packen und ein paar Trommeln und sich halb nackt auf die Veranda zu stellen und die Hüfte zu schwingen und das Leben zu feiern.

Die Songs von Devendra Banhart, der seinen Vornamen dem Hindu-Gott Indra verdankt, dem Herrscher über Feuer, Wasser und Sonne, sind dabei keine einfachen Statements, sind kein Protest gegen das Offensichtliche — seine Musik ist wie seine Malerei geprägt vom Hintergründigen, von feinem Humor, von einer poetischen Weltläufigkeit. Die Songs haben eher den Charakter von Geschenken, sie sind wie Muscheln am Strand, die er gern verteilt. Ich will mein Eigentum dem Wind mitgeben, singt er, und wenn diese Grosszügigkeit gerade noch wie eine Pose wirkte, ist sie heute, im Zeitalter der rapiden Entwertung allen Eigentums, eine heilsame Lektion.

Sein neues Album ist so gut wie fertig und wird wohl dieses Jahr auf den Markt kommen. «Ich mische gerade noch die letzten Tracks», sagt Banhart. Es wird also weitergehen mit all der Neo-Folk-Romantik, die Banhart genauso verkörpert wie die verträumte Harfinistin Joanna Newsom, der melancholische Antony Hagarty von Antony and the Johnsons oder das Duo CocoRosie. Banhart wird auch 2009 spät aufstehen und eine Weile in die Bäume blinzeln und seinen schmächtigen Oberkörper dem Licht entgegenstrecken, er wird seine Haare wachsen lassen und seinen russischen Bart, er wird seine Botschaft verkünden, selbst wenn es dem Kapitalismus in ein, zwei, drei Jahren wieder ein wenig besser gehen sollte. Ihm bleiben ja immer noch Feuer, Wasser, Sonne. (von Georg Diez, DAS MAGAZIN, 20.03.2009)

und hier kann man noch eine virtuelle Papierpuppe von ihm mit freakigen Klamotten behängen.

DIE STIMME DER NEUEN ZEIT (noch mehr Antony)

Nicht Mann, nicht Frau, nur göttliche Stimme. Was spielt Antony mit uns? Wir müssen neu hören lernen.

Dieser Sänger ist gekommen, uns zu prüfen. Wer ihn nicht liebt, hat kein Herz. Oder hat es lückenlos umstellt mit Schutzmauern aus Zynismus, Coolness und Intellekt. Das ist das Dumme an uns abgebrühten Hö-rern, bei uns dringt nichts mehr durch, was nicht dreifach ironisch gebrochen ist, was nicht mindestens ein Zitat eines Zi-tats ist. Und bloss keine Gefühle bitte. Bleibt alles hängen im Kitsch- und Pathos-Filter des routinierten Ohrs. Natürlich, wir brauchen heute diesen Schutz, wir sind täglich umrauscht vom Lärm von hunderttausend Liedern, wir müssen unterscheiden können. Wem sollen wir vertrauen? Wem leihen wir jetzt un-ser Ohr?

Einem Wesen etwa, Mann und Frau zugleich, das sich oft und gerne schlecht geschminkt und in eine römische Toga gehüllt mit weinerlicher Stimme hinter seinem Klavier versteckt und sagt, es habe Angst?

Ja.

Ja, ja, ja.

Leichtes Erschrecken, als Antony Hegarty, 37, plötzlich leibhaftig im Raum steht; Interviewtermin in einem Hotelzimmer in Hamburg. Er ist ein Hüne, fast zwei Meter hoch, übergewichtig, mit Doppelkinn, die langen, strähnigen, künstlichen Haare hängen dunkel in sein bleiches, rundes, lächelndes Gesicht. Ein Berg von Sanftmut. Ein gigantischer Säugling. Die Musikerin Laurie Anderson sagte einmal, ihn zu treffen sei so, «als würde man einem Wikinger begegnen», einem unbewaffneten allerdings. Sein Freund und Mentor Lou Reed, als er ihn erstmals hörte, war sich sicher, «in der Gegenwart eines Engels zu stehen». Antonys Sprechstimme ist erstaunlich tief, gemessen an seinem meist in den höchsten Lagen vorgetragenen Gesang. «Ich klinge tief?», fragt er beim Gespräch geziert nach, um dann eine Oktave höher kokett mit sich selbst zu schimpfen: «Das muss ich unbedingt ändern!» Scheint ein netter Kerl zu sein. Das Lachen, das ihn jetzt schüttelt, erschallt aus dem ganzen Volumen seines Resonanzkörpers.

Er sagt: «Es ist wohl ein Zeichen der Zeit, dass einer wie ich ein solches Forum bekommen kann, ein solch grosses Publikum. Dass sie einem wie mir zuhören wollen. Ich glaube, die Leute sind auf der Suche. Genau wie ich.»

Einer wie er: Der oft davon singt, dass er gerne ein anderer wäre. Dass er gerne Flügel hätte, ein Geist sein möchte oder eine schöne Frau, dass er diese Welt, in der er ganz alleine ist, am liebsten verlassen würde. «I Am A Bird Now» hiess das Album, das 2005 einer bis dahin unbekannten Band namens Antony & The Johnsons wahrhaftig Flügel verlieh. Die Stimme des Sängers, dieses seltsame Flehen, Jubeln und Gurren, wurde verglichen mit Nina Simone, Billie Holiday, Otis Redding; die Band, irritierend besetzt mit Cello, Gitarre, Bratsche, Akkordeon und Schlagzeug, klang irgendwie nach Kammermusik für Schlafwandler und implodiertem Blues. Eine Offenbarung. Für viele Kritiker nur mit religiösen Vokabeln zu beschreiben. Das Werk gewann den englischen Mercury Prize, die künstlerisch renommierteste Auszeichnung der Popmusik. Und jetzt, nach langen vier Jahren, gibt es endlich neue Lieder: «The Crying Light» erscheint am kommenden Freitag, 16. Januar.

Warum, Antony, dauerte das so ewig? «Oh, es tut mir leid, aber ich schreibe in Zyklen. Manchmal kommt jahrelang gar nichts. Ich bin wie eine Kartoffel. Für eine Weile unter der Erde (versteckt seinen Kopf unter seinem T-Shirt), und irgendwann, hoffentlich, wächst wieder etwas hervor (guckt wieder raus, strahlt wie ein Kind).»

Einer wie er: geboren 1971 in Chichester, West Sussex, England, drei Geschwister, der Vater Ingenieur, die Mutter Fotografin. Die Familie zieht erst nach Holland, dann nach Kalifornien, wo Antony in San José das College besucht, im Schulchor mitmacht und in einer Death-Metal-Band singt. «In einem Musical an der Schule trug ich in der Schlussszene den Beatles-Song ‹Yesterday› vor. Ziemlich absurde Sache, ich war als Nonne verkleidet und sang zu Jesus Christus am Kreuz. Trotzdem kam nachher eine meiner Lehrerinnen zu mir, in Tränen aufgelöst, ‹Oh, Antony, you really touched my heart›. Das war der Zeitpunkt, als ich merkte, dass meine Stimme etwas berührt in den Leu-ten.» Das ist jetzt mehr als zwanzig Jahre her. Zwei Dinge sind geblieben: Antonys Vorliebe für exaltierte Outfits. Und seine Fähigkeit, das Publikum zum Weinen zu bringen.

Einer wie sie: «A trans-gender person», wie er sich nennt, kein Transsexueller, kein Transvestit, auch nicht einfach nur schwul oder bi und auch nicht einfach eine Frau in einem männlichen Körper. Obwohl von all dem ein bisschen. Ein Jemand mit männlicher und weiblicher Identität, in permanenter Metamorphose. Klingt nach Unglück und tragischer Kindheit, war aber nicht so: «Ich fühlte mich nie fremd in meiner Haut», sagt Antony, «ich hatte immer viele Leute um mich herum, die mir sagten, Antony, everything’s alright with you, du gehst in die richtige Richtung. Verstehst du?»

Reise aus der Unterwelt

Auch seine Stimme ist sexuell unentschlossen. Darin liegt wohl ihr Geheimnis. Er singt Falsett, also Kopfstimme, doch wo dieses für das Ohr eigentlich unangenehme Register bei Kollegen entweder fisteldünn tönt wie bei Jimmy Somerville oder schreiend schrill wie im Heavy Metal, klingt Antony noch in den höchsten Tönen voll und warm. Gleichzeitig eignet ihm nichts von der Parfümiertheit klassischer Countertenöre und deren steril reinem Glockenklang. Antonys Sound bleibt geerdet und brüchig, er ist viel mehr Soul Boy als Sängerknabe. In halbhohen Lagen erscheint seine Stimme zudem reizvoll verschnupft, sodass man dem Mann ein Taschentuch reichen möchte. Er hat niemals eine Gesangsausbildung genossen, und es gab Rezensenten, die Mutmassungen über eine Anomalie seines Kehlkopfs anstellten. Den ätherischen Effekt seines Organs verstärkt er im Aufnahmestudio gerne, indem er seine Backing Vocals selbst intoniert und diese per Multitracking zusätzlich zu sakralen Akkorden aufschichtet: ein ganzer Gospel-Chor aus lauter Antonys.

Man könnte eine Traditionslinie ziehen von Antony bis zu den Kastratensängern vergangener Epochen, deren berühmtester Vertreter Farinelli war. Die Attribute, die man diesem mythenumwobenen Sopranisten des 18. Jahrhunderts zuschrieb, der abends den schwermütigen König von Spanien in den Schlaf und tagsüber die Damen am Hof in Ohnmacht gesungen haben soll, waren dieselben, wie sie heute Mr. Hegarty verliehen werden: engelsgleich, erhaben, göttlich. Es liegt offenbar etwas besonders Enthusiasmierendes in der überhohen männlichen Singstimme, die maskulin und feminin zugleich ist. Vielleicht ist es die Sehnsucht nach der je anderen Hälfte der entzwei geschnittenen «Kugelmenschen», jenem Urzustand, in dem nach Platons Vorstellung alle Menschen einst als Mannfrauen vereint waren, bis Zeus sie zur Strafe für ihren Hochmut halbierte; den Drang der Getrennten nacheinander nennt Platon «Liebe». Vielleicht ist es auch die Ahnung der Verwandlung, die da für die Dauer eines Liedes stattfindet, das Begleitgeräusch einer Metamorphose, das Knistern, wenn die Haut von der Puppe abfällt, die zum Schmetterling wird. «Für heute bin ich ein Kind», singt Antony in einer seiner schönsten Kantaten, «aber wenn ich gross bin, werde ich eine wunderschöne Frau sein.» Kitsch, aber hinreissend.

Die Einflüsse, die Antony selber nennt, reichen zwar nicht bis zur Antike zurück, sind aber nicht weniger einschlägig. Er hört in den Achtzigern als Teenager so androgyne Interpreten wie Boy George, Divine, Marc Almond und Klaus Nomi. «Es ist seltsam», sagt er heute, «jemand wie Boy George wurde damals überhaupt nicht in einem Gender-Diskurs betrachtet. Niemand dachte dabei an Fragen der sexuellen Orientierung. Man nahm ihn einfach als Exzentriker wahr, der gerne seltsame Klamotten trug.» Auf «I Am A Bird Now» hat Antony dem Culture-Club-Sänger ein Denkmal gesetzt, gemeinsam singen die beiden Brüder im Geiste die grossartige Hymne «You Are My Sister».

1990 kommt Antony Hegarty nach New York und bewegt sich dort in einer Alternativszene, die er als «arty-punky-prostituty-transvestity» umreisst. Er gehört in den Neunzigern zu einer Performance-Gruppe, die burleske Travestie-Stücke aufführt, in denen öfter auch ein nackter japanischer Hermaphrodit mittanzt. Er selbst steht dabei mal als Satan, mal als Haremswächter, mal als Hure auf den kleinen Bühnen der Klubs im East Village. In einer dieser Inszenierungen geht es um einen Unternehmer, der auf mysteriöse Weise schwanger wird und am Ende Anne Frank das Leben schenkt. Nicht jedermanns cup of tea, und man darf es wohl als produktives Missverständnis auffassen, dass jemand, dessen kulturelle Heimat seit fast zwanzig Jahren der gay underground New Yorks ist und dessen Texte noch immer um diesen Kosmos kreisen, inzwischen auf den grossen Bühnen von Mainstream-Pop-Festivals steht und in der «Late Show» von David Letterman für ein Millionenpublikum singt.

Wie ihm diese Reise aus der Unterwelt gelungen/passiert ist, bleibt ihm selbst ein Rätsel: «In den USA gehöre ich noch immer zur Subkultur. In Europa aber sehe ich längst alle möglichen Leute im Publikum, Kinder, Familienväter, sogar Motorradtypen. Dafür bin ich sehr dankbar, aber ich habe das nie gesucht. Im Grunde mache ich immer noch dasselbe wie damals, als mich kein Schwein kannte. Ich öffne für die Leute eine Tür zu mir selbst, zeige ihnen, wie ich mir zu helfen versuche, wie ich danach strebe zu wachsen. Und ich vertraue darauf, dass das auch für andere nützlich ist.»

Eine neue Neue Innerlichkeit. Diese alte Losung passt zu einer ganzen Reihe von meist amerikanischen Musikern der letzten Jahre, in deren Mitte sich Antony plötzlich wiederfand, und die man unter Labeln wie «Freak Folk» oder «New Weird America» zu einer eigentlichen Bewegung zusammenzufassen suchte: Devendra Banhart, Rufus Wainwright, CocoRosie, My Brightest Diamond, Joanna Newsom, Sufjan Stevens und andere mehr. Gemeinsam ist ihnen allen ein Hang zur Weltflucht und ein musikalischer Lyrizismus, eine hemmungslose Feier des Schönen. Und Antony ist der radikalste Hymniker von allen. «Beauty is the new Punk» hat Joan Wasser einmal hübsch gesagt, ehemaliges Mitglied von Antonys «Johnsons», die sich unter dem Namen «Joan as Police Woman» selbstständig gemacht hat. Die aggressive Anti-Ästhetik des Punk und seiner Nachkommen hat längst jedes subversive Potenzial verloren. Jetzt, in diesen Zeiten des Aufruhrs, schlägt die Stunde der wahren Empfindung. Wir brauchen Antonys Trost.

Bei Live-Auftritten im letzten Jahr hat er wiederholt den Song «Crazy in Love» der US-Soulsängerin Beyoncé Knowles zum Besten gegeben, und man kann daran sehr schön seine Methode erkennen, aus fast nichts ein grosses Drama zu bauen. Im Original gut tanzbarer Teenager-Pop von maximaler Banalität, schält Antony diesen internationalen Megahit von 2003 Schicht um Schicht – Tempo weg, Synthi-Riff weg, Knackbass weg, Drums weg –, bis ein emotionaler Kern zum Vorschein kommt, den man der Melodie gar nicht zugetraut hät-te. Crazy in love, verliebt bis zum Wahnsinn, darum geht es in diesem Lied. Ein Gefühl, das jeder kennt, das aber hochgezüchteter Produzenten-Pop nicht mehr ausdrücken kann oder will – aus Furcht vor der Peinlichkeit einer echten Gefühlsregung. Antony geht umgekehrt vor, er zielt immer auf die Wunde, aufs offene Herz, sein eigenes nämlich, alles ist Hingabe, und trotz seiner Liebe zur Maskerade hat man selten einen Künstler so nackt gesehen auf der Bühne. Er sagt: «Die Bühne, das ist für mich ein gefrorener See, und ich weiss nicht, ob das Eis hält. Ich trete darauf, liefere mich dem Publikum völlig aus und hoffe, nicht zu versinken. Das Risiko ist enorm, aber noch viel grösser ist meine Belohnung, wenn das Eis trägt.»

Es gibt auf Youtube einen Live-Mitschnitt eines Antony-Konzerts im schwedischen Dalhalla, verwackelt, weil von einem Zuschauer gefilmt, und es macht Spass, diese Aufnahme und die Beyoncé-Vorlage direkt hintereinander anzuschauen.

Hier die totale Show einer strahlenden Sängerin mit perfekter Souveränität, dort die Selbstentblössung eines pummeligen Riesen, der so verletzlich aussieht wie, eben, ein verliebter Idiot. Für einmal sitzt Antony nicht hinter dem schützenden Pianoforte, sondern steht ganz allein vor seiner Band im Zentrum der Bühne – sozusagen in der Mitte der Eisfläche. Es ist ein erbärmlicher und erhebender Anblick zugleich, seine restlos unbeholfene Körpersprache, die spastisch rudernden Arme, das schmerzverzerrte Grinsen. Auch der Zuschauer muss in gewisser Weise nackt sein, muss mit hinaustreten aufs Eis, wenn er das verstehen will. Sonst sieht er nicht mehr als eine komische bleiche Tunte, die sich bis auf die Knochen blamiert. Am Ende des Vortrags fragt Antony entzückend ins Publikum: «Who says I’m not a teenage girl?» Ja, wer will ihm das Recht nehmen, ein unglücklich verliebtes Schulmädchen zu sein?

Es ist eigenartig: Man möchte ihn immerzu in den Arm nehmen. Auch jetzt, da er in diesem tiefen, plüschbezogenen, cremefarbenen Sofa seines Hamburger Hotelzimmers versinkt und irgendetwas vom «Lohn der Verletzlichkeit» erzählt. Dieser Mann, obwohl hinkelsteingross, löst einen Beschützerinstinkt aus, dem sich wohl auch ein guter Teil der Ergriffenheit seines Publikums verdankt. Man möchte ihn bewahren vor der bösen, bösen Welt; gleichzeitig soll er bitteschön nicht aufhören, dieselbe so bittersüss zu besingen. Oft handeln seine Texte von Ängsten. Von der Angst des Kindes vor der Nacht, von Tieren, die ihn bedrohen, oder von einem schwarzen Fluss, der vor seinem Fenster fliesst. Auf dem neuen Album malt er in einem Lied eine hübsche Metapher für diesen Zustand: «Als Fuchs kam ich zur Welt / eingerollt in einer Höhle / mich verbergend vor der Gefahr / ängstlich, allein zu sein.»

Ist er tatsächlich so ein banges Tier? «Angst», sagt Antony, «ist eines der Grundgefühle von uns allen. Es gehört zum In-der-Welt-Sein. Eine Mutter erschafft einen Kreis um ihr Kind herum, und dort drin gibt es Sicherheit, das ist die Höhle. Aber ausserhalb des Kreises sind die Ängste. Das können reale oder abstrakte Ängste sein. Meine Idee von Angst ist poetischer Art. Als Künstler interessiert mich die Angst als ein Fenster zum Kern der Menschen. Was mich selbst betrifft, so übergiesse ich mit meiner Musik die Dinge, die mich ängstigen, mit Liebe. So bändige ich sie.» Die Methode ist bekannt. Jean Genet, auch ein schwuler Poet, hat gesagt: Um dem Entsetzen zu entgehen, ergib dich ihm mit Haut und Haar.

Happy Birthday für Obama

«The Crying Light», die neue CD, ist kein guter Einstieg in Antonys Welt. Wer ihn noch nicht kennt, soll mit «I Am A Bird Now» anfangen oder dem Debüt von 1998, das schlicht «Antony & The Johnsons» heisst. Wer ihn bereits kennt, wird beim ersten Anhören der neuen Lieder ein wenig enttäuscht sein, dann aber die Logik der Entwicklung erkennen, die den Künstler zu seiner bisher geschlossensten Aufnahme geführt hat. «Die Platte ist subtiler als ihre Vorgänger», sagt Antony, «es gibt weniger grosses Drama, auch weniger Crescendo und Klimax.»

Noch immer aber geht es um Verwandlung, nur diesmal weniger um geschlechtliche als um solche in der Natur. Antony versucht eine unio mystica mit einer als Garten Eden verstandenen Umwelt, in seinen Texten halluziniert er sich zur Wasserleiche in den Everglades, begrüsst eine rettende Taube und bewundert die Geduld von Staub und Wasser. Er spürt die Augen von Mutter Erde aus dem Boden blicken und erbittet den Schutz des himmlischen Aeon. Da ist eine ganze Menge esoterische Einfalt drin, die vielleicht Pose ist, vielleicht aber auch notwendig für ein Werk von so hochkonzentrierter Naivität. Die englische Musikzeitschrift «Wire» hat den neuen Liedzyklus als eine Art Öko-Klagegesang interpretiert, aber dafür ist das alles viel zu persönlich, zu politiklos, zum Glück. Musikalisch geht es oft spärlich zu, «Dust and Water» schält sich als Morgengebet aus dem Nebel, «Another World» ist ein elegischer Minimal-Blues, der mit einer einzigen Tonsequenz auskommt. Dann wieder mäandern die Melodien so verspielt wie im Deutschen Kunstlied («Her Eyes») oder türmen sich mit dem grossen Orchester zu sinfonischen Dichtungen auf («Everglade»). «Ich sehe die Songs als eine Serie von Landschaften», sagt Antony, «und ich lade alle dazu ein, darin spazieren zu gehen und sich zu freuen an all den Dingen, die ich genauso wenig verstehe wie die Zuhörer.»

Es war das letzte Interview für heute, etwa ein Dutzend Journalisten hat er empfangen, morgen kommen neue. Antony ist müde, aber äusserst zufrieden. «Ich bin der glücklichste Hund der Welt», strahlt er. Märchenhaft verläuft seine Karriere, alle reissen sich um ihn. Er veredelte als Gastsänger den Sound der Disco-Revival-Band Hercules & Love Affair, die grosse kleine Björk bat ihn zu einem Duett für ihre letzte Platte, und jüngst nahm er, leiderleider, sogar mit Herbert Grönemeyer einen Song auf (was nur scheitern konnte und es auch tut).

Einen Wunsch hätte Antony noch. «Ich habe einen neuen Traum. Ich würde gern als Marylin Monroe ‹Happy Birthday, Mr. President› singen für Obama. So wie Marylin damals für Kennedy. Das wünsche ich mir für 2009.» Am 4. August hat der Präsident Geburtstag. Träumen darf man immer. Das kann man von Antony Hegarty lernen.

von Guido Mingels, DAS MAGAZIN, 09.01.2009

Rainbow Colors Inspired

@DoppelM hatte es gestern getwittert: Eine Sammlung von über 80 „Rainbow Colors Inpired Photos and Images. Vielen Dank!!